Evento-símbolo da indústria editorial brasileira no que tem de superlativo em volumes e cifras, a Bienal Internacional do Livro, neste ano realizada no Rio, chega às suas três décadas com orçamento de R$ 32 milhões, 950 expositores e área de 55 mil m2, onde são esperados 600 mil visitantes que vão até lá para encontrar autores de best-sellers, como James C. Hunter, de "O Monge e o Executivo", 3 milhões de exemplares vendidos só aqui.

Superlativo? Nem tudo. Como a aldeia gaulesa de Asterix que resiste aos romanos, uma diminuta área que não ultrapassa 120 metros quadrados, no mesmo pavilhão da bilheteria e entrada principal, está coberta por dez editoras independentes. É antes uma ocupação que resistência. Pois na edição passada, de 2011, eram apenas cinco. Para atender à procura, a solução foi dobrar o espaço, que existe desde 2003 com o nome de Calçada Literária e tem estandes menores, de 9 m2, ao custo médio de R$ 500 por m2 - os estandes adquiridos por editoras de grande porte alcançam 200 m2.

No instantâneo, o curioso contraste da fase recente do mercado editorial brasileiro. Quando passa pela sua maior consolidação - aquisições, com entrada de megagrupos estrangeiros -, as independentes proliferam. Nanicas, pequenas ou médias investem em formatos que vão do artesanal, com exemplares encadernados à mão e capa dura, ao ainda pouco difundido e-book. Algumas lançam revista própria gratuita ou mantêm simpáticas livrarias, outras funcionam como coletivos e adotam o crowdfunding. À medida que aumentam em número, parecem adquirir cada vez mais força.

"Força comercial, não sei se é possível dizer. Cultural, não tenho dúvida", afirma Haroldo Ceravolo, sócio da paulistana Alameda e à frente da Libre, associação que reúne iniciativas editoriais para além dos megagrupos. Organizadas a partir de catálogos coerentes e por vezes bastante focados, servem de contraponto às grandes, que, ao disputar títulos comerciais milionários, "têm construído sua força comercial no abandono de uma política editorial firme", avalia.

Cifras e volumes das independentes ainda são imprecisos. Medir o tamanho da bibliodiversidade é tarefa que a Libre tem à frente, já em discussão com a nova diretoria do Livro e da Leitura do MinC. Não é pela Calçada Literária ou pelos possíveis estandes pavilhões adentro no Riocentro que se pode avaliar o caminho das independentes. Território para grandes, as bienais não costumam ser lugar de preferência das pequenas. Uma medida pode ser a própria Libre, hoje com 117 associados, aumento de 20% em dois anos - em parte porque, segundo Ceravolo, se adotou um sistema mais ágil para avaliar os pedidos de adesão. Independentes não são novidade, expansão e retração se sucedem em ciclos, mas agora há condições técnicas mais favoráveis, com as novas tecnologias que baratearam os custos de produção e impressão e ampliaram os canais de divulgação e vendas.

A força cultural das independentes vem da disposição, e até ousadia, de investir em projetos que não disputam lugar em listas de mais vendidos. Como poesia, ensaio e humanidades, gêneros considerados pouco comerciais. Reedições de obras esgotadas, traduções de autores de idiomas pouco disseminados ou revelação de novas vozes - que, muito depois de se firmar, têm seu passe comprado pelas grandes.

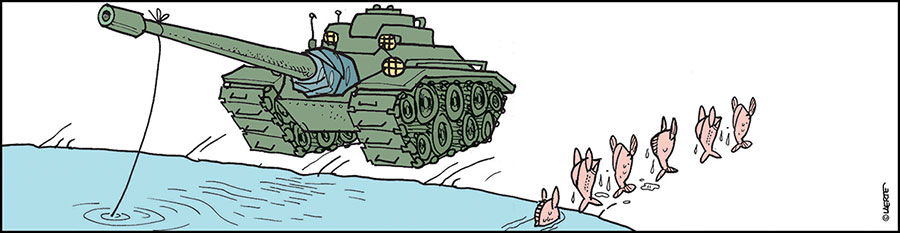

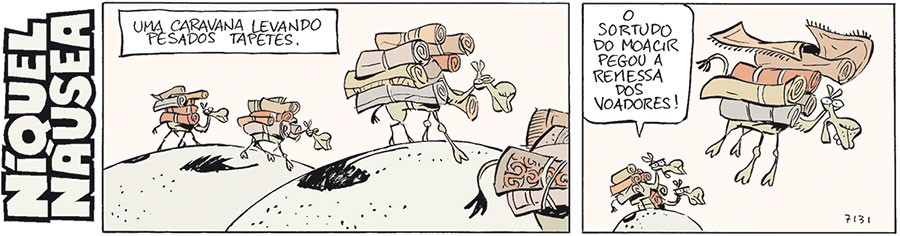

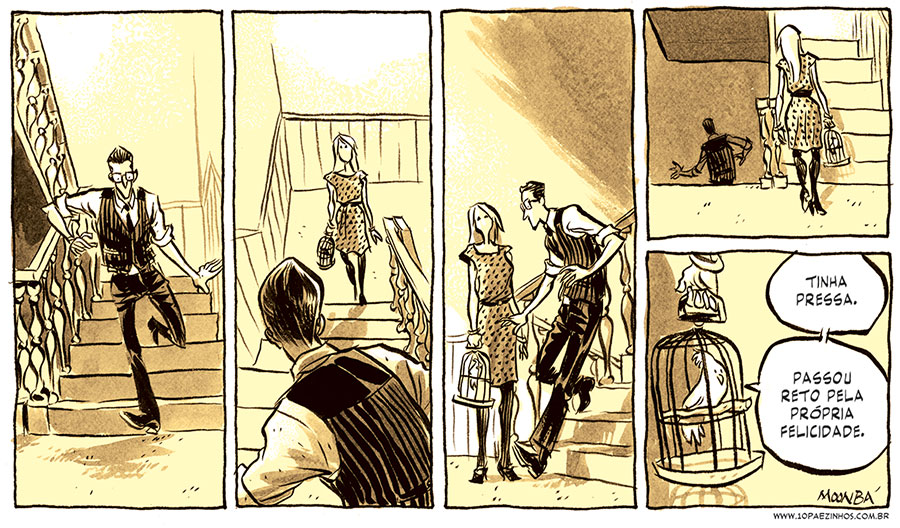

Em São Paulo, a Demônio Negro lançou, por exemplo, as "greguerías" de Ramón Gómez de La Serna, da vanguarda espanhola do começo do século XX, e a primeira edição em mais de um século de "O Guesa", de Sousândrade. No catálogo da Ficções, há Augusto de Campos e Paul Valéry. A Grua traz diretamente do grego a obra de Nikos Kazantzákis, mais conhecido por seu clássico "Zorba". Estreias literárias são a principal aposta da Patuá, Lote 42, Dobra, Bateia e Edith. No Rio, A Bolha, que elege gêneros híbridos com desenho e quadrinhos, também leva a obra de Hilda Hilst para os Estados Unidos, em coedição com a Night Boat. Em Curitiba, a Arte & Letra garante para o leitor brasileiro títulos do argentino Cesar Aira, atração cult na Bienal do Rio, apinhada de "blockbusters".

Não é só por vontade de preencher espaço deixado pelas grandes, muitas das independentes pretendem criar outro, como contam ao Valor. Assim como há as que querem crescer, há as que querem continuar do mesmo tamanho, sem ter em vista acelerar a produção ou potencializar o lucro.

"O caminho das editoras independentes não pode ser o da imitação das grandes: devem buscar um modelo próprio e singular a cada uma, seja no catálogo, no processo produtivo, na relação com os autores e leitores, de preferência nos três eixos. Pelo menos é como tentamos fazer", defende Alexandre Nodari, um dos fundadores da Cultura e Barbárie, de Florianópolis. Como "linhas de fuga ao consenso", a Edições Chão da Feira escolhe títulos que "modificam a cartografia do que é pensável, nomeável, do que é perceptível e, também, do que é possível", define Maria Carolina Fenati, uma das editoras que constituem um núcleo que se estende por Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Lisboa e Porto. Rachel Gontijo, uma das sócias da carioca A Bolha, lembra que "comprar um livro de uma editora independente é uma forma de ativismo, assim como escrever sobre produções independentes".

Longe das bienais, as independentes investem em site próprio e, com dificuldade, conseguem entrar até em grandes livrarias. Fazem surgir os próprios lugares de encontro e venda, para tentar resolver o velho entrave, a distribuição.

Uma feira só para editoras com esse formato é realizada em três cidades brasileiras, a Primavera dos Livros. Neste ano, a de Osasco vendeu mais de 150 mil exemplares, com cerca de 40 mil visitantes, informa a Libre. A do Rio está marcada para 24 a 27 de outubro no Museu da República. Ainda em fase de captação de recursos, a de São Paulo deve ser realizada em novembro, no centro. As independentes têm em São Paulo uma festa literária, a Flap, com debates gratuitos, cuja sétima edição vai de 20 e 22 de setembro na Casa das Rosas, Bibliotecas Mário de Andrade e Alceu Amoroso Lima, e no Espaço Satyros.

O calendário prossegue. Inclui eventos como a Feira de Arte Impressa Tijuana, a Feira Plana, a Turnê, a Feira de Publicações Independentes do Sesc Pompeia. Os livros chegam à Cooperifa e ao Sarau do Binho, a espaços culturais na Vila Madalena e Baixo Augusta. "Creio que a tendência bonita é esta: a literatura estar misturada a outras causas e atividades, mais próxima do leitor, mais cheia de vida", prevê Ana Rüsche, poeta e idealizadora da Flap. "Arriscaria dizer que há uma vontade do público leitor em frequentar esses lançamentos, em 'estar por dentro'."

Uma loja exclusiva para as independentes foi aberta no bairro de Pinheiros há quatro meses: a Livraria de Microeditoras, parceria da Intermeios e Demônio Negro que se estende às demais. Não é comum, mas há editoras que possuem livraria própria, como a Arte & Letra, em dois andares de um mesmo prédio, em Curitiba. "Não é mais possível pensar editora e livraria como coisas separadas", diz Thiago Tizzot, fundador. "A livraria veio depois e ajuda bastante não só como ponto de venda. Alguns projetos da editora surgiram na mesa de café e subiram a escada."

As idas à gráfica exigem outra lógica, assim como se dá na escolha dos títulos e na distribuição. Se as altas tiragens caracterizam as grandes, que podem ganhar em escala e colocar como enxurrada candidatos a best-seller nas lojas - nas grandes, os poucos comerciais saem com tiragem de 3 mil, os vendedores, com dezenas de milhares -, as independentes têm de imprimir sob medida, para não comprometer muita verba de uma só vez nem correr o risco de ter o título esgotado, algo como o "tem, mas acabou".

A inteligência da tiragem, tal como se opera na Patuá, que começou faz dois anos e meio com investimento de R$ 5 mil, lançou mais de 120 títulos e está por ora no amarelo, segundo Eduardo Lacerda, um dos fundadores: cada livro sai com cem exemplares ao custo de R$ 12 por unidade, com reimpressões a partir de 20 exemplares. Se vender apenas 50, recupera o investimento - dependendo do autor, chega a esse número no dia do lançamento. Numa tiragem de 1.500 o custo baixa para R$ 4 por unidade, mas é um volume incompatível, diz. "É mais barato mesmo ter uma tiragem maior, mas é impossível vender essa quantidade de livros, então é melhor ter um custo unitário maior, mas facilmente recuperável."

Um novo cenário para a divulgação das independentes se configurou com a internet, sobretudo as redes sociais. Como relata Rachel Gontijo, da carioca A Bolha: "Usamos 'doodles', máscaras, brinquedos, animações, fotos e outras coisas a que não saberíamos nem dar nome. Essa coisa de sair um pouco do que se é esperado, daqueles métodos que já se tornaram até invisíveis por ser utilizados quase automaticamente no mercado editorial, pode funcionar. A brincadeira entre e com linguagens nos interessa bastante". Também faz coisas fora da internet: lançou uma livraria que se move, a Bolha Itinerante, e uma feira de arte impressa, a Pão de Forma, no espaço Comuna, em Botafogo.

"Sem o digital, a Lote 42 jamais teria existido", admite João Varella, um dos sócios da editora paulista. Desde a busca de novos projetos. "Já Matei por Menos", de Juliana Cunha, e "O Pintinho", de Alexandra Moraes, são casos bem-sucedidos na web que migraram para o impresso. "E, como damos valor à web, criamos 'hot sites' para cada um dos livros, com conteúdo extra e links para os leitores continuarem a leitura por lá. Até o fim do ano, a intenção é ter uma loja virtual própria para a venda de e-books e outros itens além de livros. Queremos explorar mais o vídeo."

Entre as independentes, surgem as que atuam exclusivamente no digital, como a KBR Digital, de Petrópolis, e a Descaminhos, de São Paulo, baseadas no modelo de "Kindle singles" da Amazon. "O processo de produção de um livro digital não é nem um pouco menos trabalhoso do que o físico", esclarece Gabriela Erbetta, da novata Alpendre, que usa a distribuidora Xeriph para levar títulos a todas as lojas virtuais. Lançou já o guia "50 endereços no Brooklyn". No prelo, um similar para San Diego e, em 2004, para o Porto. "O investimento para fazer livros digitais não é muito diferente do de uma editora de impressos, com exceção, claro, dos gastos com impressão e papel."

Ao contrário de evitar crescer, a Autêntica se tornou um grupo com três, mantendo-se filiada à Libre. Quando estreou, em 1997, publicava títulos acadêmicos, como a atual "Coleção Filô", de filosofia. As duas mais recentes são a Gutenberg, de interesse geral e entretenimento, e a Nemo, de quadrinhos. A quarta, Vertigo, de romances policiais, será lançada nesta edição da Bienal do Rio. "Para preservar as características de independente, cada editora tem uma vocação, sem que necessariamente se considere apenas o resultado nas vendas", afirma Rejane Dias, editora-executiva. "Sei de editoras que não publicam livros que não tenham tônus para vender pelo menos 10 mil exemplares. Publicamos livros que não vão vender mais que mil exemplares."

De acordo com Rejane, muitos desses livros para público mais específico são sustentados pelo sucesso de outros, tanto no varejo como nas vendas para o governo. O maior se chama Paula Pimenta, de infantojuvenis, mais de 200 mil exemplares em 2013. Por causa do seu desempenho, o relacionamento com as grandes livrarias se tornou mais próximo, com o que a Autêntica consegue colocar naquelas prateleiras outros livros de menor apelo.

Nem gaulesa nem romana, uma estreante vai avançar pelos corredores desta Bienal do Livro com ambição de gigante. De uma vez, a carioca Valentina faz quatro lançamentos, como "Fale!", de Laurie Halse Anderson, que trata de "bullying", e "Passarinha", de Kathryn Erskine, de autismo, ambos vencedores de prêmios de prestígio e ocupantes de listas de mais vendidos nos Estados Unidos. Em um ano e meio, será investido R$ 1 milhão, anuncia um dos sócios, Rafael Goldkorn, responsável pela escolha dos títulos e veterano no currículo - por duas décadas, esteve ao lado de Ênio Silveira (1925-1996), histórico editor brasileiro, depois passou pelo Grupo Record. Para construir um catálogo que, como define, reunirá "livros transformadores", ou "entretenimento com qualidade", "feitos para o grande público, mas com temas de relevância", está disputando em leilões internacionais, transação que costuma ser evitada pelas de menor porte dado o risco do comprometimento financeiro. "Vamos brigar com os grandes em pé de igualdade.